この日の警備で、このような状況がありました。

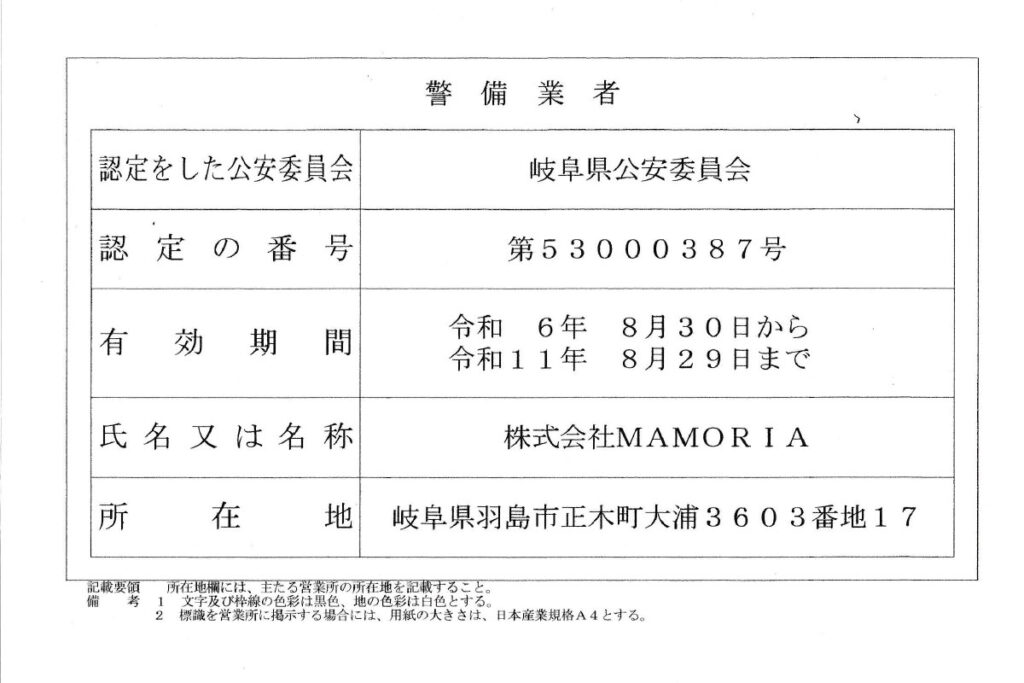

写真の矢印の所に、別会社の警備員がいます。(写真はいないときに撮りました!)このように、同じ場所か付近に別会社の警備員が居ますと、やりにくい事があります。なぜなら、警備業法では「混合配置」や「別会社同士の連携」を原則として認めていないからです。理由を優しくお伝えしますね。

- 「誰が指揮を取っているのか?」が大混乱!

A社の隊長が「ここを守って!」と言っているのに、B社のリーダーが「いや、そっちは後回し!」と言ったら、警備員たちはどっちに従えばいいのでしょう?混乱を避けるため、1つの現場に1つの会社での指揮系統で行う必要があります。秩序が大事ですからね。 - 責任の所在が曖昧に…

何かトラブルが起きたとき、「これはA社が担当していた部分だから…」とか、「いやいや、B社が!」なんて言い合っていては大変です。警備業法は、責任を明確にするために、1つの現場を1つの会社が担当するように求めています。責任をはっきりさせることで、お客さまや社会の安心を守れるのです。 - 「競争」は得意でも「協力」は別問題?

別の会社同士での警備チームを作ろうとすると、違う会社の基準や訓練方法が混じり合い、「自分たちのやり方でやるべきだ!」と互いに主張することもあり得ます。これは、警備の品質を保つ上で大きな問題です。だからこそ、法律では1つの現場に1つの指揮系統を求めています。まるで、レシピが混ざって味がめちゃくちゃになるのを防ぐように、しっかり決められた「シェフの指揮」が必要なのです。

ですから、A社とB社が一緒に頑張ろう!と思っても、現場ではそれぞれが別々に活動するのが基本です。それが、お客さまや社会の安心・安全を守る最良の方法だからです。

もしも「一緒にやりたい!」という場面があった場合は、特別な許可を取るなどの手続きが必要です。まるで、特別メニューを頼むように、ルールを守ることが大切ですね。

ご理解いただけたでしょうか?警備の世界もシンプルでありながら、奥が深いものです!